本报(chinatimes.net.cn)记者胡雅文 北京报道

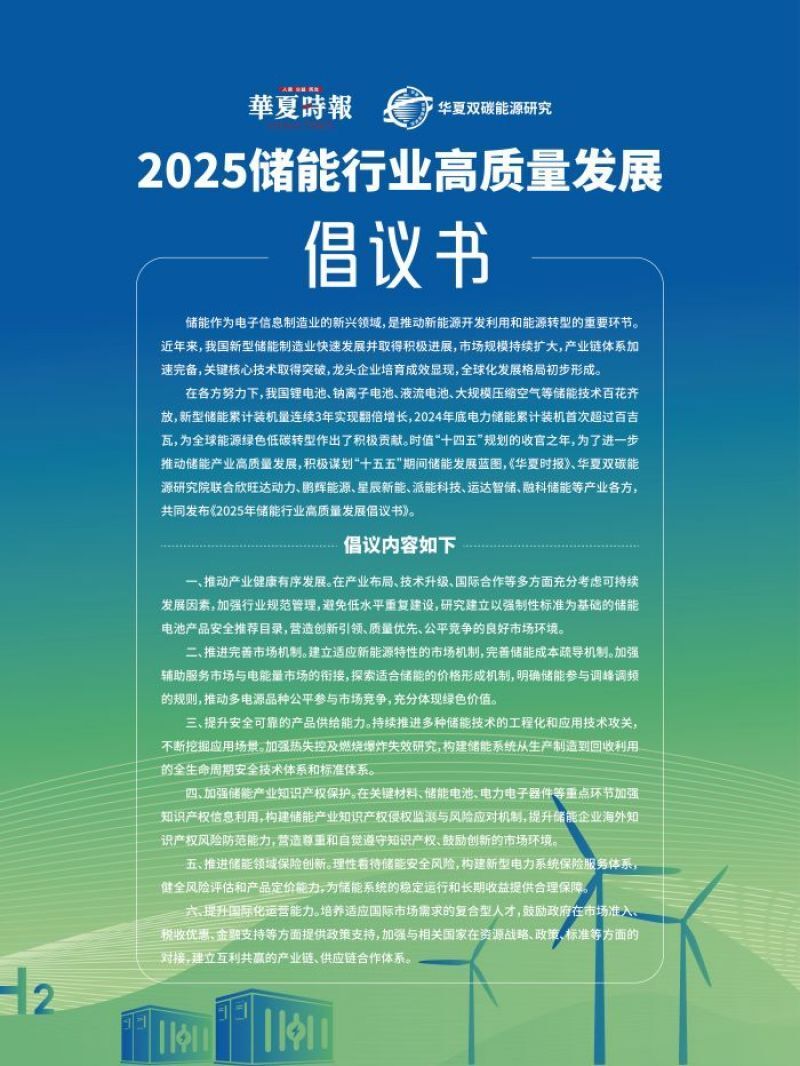

储能作为电子信息制造业的新兴领域,是推动新能源开发利用和能源转型的重要环节。近年来,我国新型储能制造业快速发展并取得积极进展,市场规模持续扩大,产业链体系加速完备,关键核心技术取得突破,龙头企业培育成效显现,全球化发展格局初步形成。

在各方努力下,我国锂电池、钠离子电池、液流电池、大规模压缩空气等储能技术百花齐放,新型储能累计装机量连续3年实现翻倍增长,2024年底电力储能累计装机首次超过百吉瓦,为全球能源绿色低碳转型作出了积极贡献。时值“十四五”规划的收官之年,为了进一步推动储能产业高质量发展,积极谋划“十五五”期间储能发展蓝图,《华夏时报》、华夏双碳能源研究院联合欣旺达动力、、星辰新能、、运达智储、融科储能等产业各方,共同发出以下倡议。

1.推动产业健康有序发展。在产业布局、技术升级、国际合作等多方面充分考虑可持续发展因素,加强行业规范管理,避免低水平重复建设,研究建立以强制性标准为基础的储能电池产品安全推荐目录,营造创新引领、质量优先、公平竞争的良好市场环境。

2.推进完善市场机制。建立适应新能源特性的市场机制,完善储能成本疏导机制。加强辅助服务市场与电能量市场的衔接,探索适合储能的价格形成机制,明确储能参与调峰调频的规则,推动多电源品种公平参与市场竞争,充分体现绿色价值。

3.提升安全可靠的产品供给能力。持续推进多种储能技术的工程化和应用技术攻关,不断挖掘应用场景。加强热失控及燃烧爆炸失效研究,构建储能系统从生产制造到回收利用的全生命周期安全技术体系和标准体系。

4.加强储能产业知识产权保护。在关键材料、储能电池、电力电子器件等重点环节加强知识产权信息利用,构建储能产业知识产权侵权监测与风险应对机制,提升储能企业海外知识产权风险防范能力,营造尊重和自觉遵守知识产权、鼓励创新的市场环境。

5.推进储能领域保险创新。理性看待储能安全风险,构建新型电力系统保险服务体系,健全风险评估和产品定价能力,为储能系统的稳定运行和长期收益提供合理保障。

6.提升国际化运营能力。培养适应国际市场需求的复合型人才,鼓励在市场准入、税收优惠、金融支持等方面提供政策支持,加强与相关国家在资源战略、政策、标准等方面的对接,建立互利共赢的产业链、供应链合作体系。