郑钦文碎步向前准备封网,对手维基奇失手了。

郑钦文稍稍减速,丢下球拍,躺倒在红土球场,双手握拳嘶吼着庆祝自己的胜利。

那一刻,她成了中国历史上首个奥运会网球女单冠军。

同一时间,郑钦文的爸爸郑建坪和妈妈邓芳在武汉家里电视机前见证了这个历史时刻,爸爸举起双臂高呼:奥运会金牌;妈妈红了眼眶,轻轻地鼓掌。

400多公里外,十堰市奥体中心也发出了巨响,几千名郑钦文的老乡爆发出比巴黎罗兰·加洛斯网球场还要高的声浪。

从这时起,郑钦文似乎成了一个形容词,突然之间你可以说某个人“就像郑钦文一样”。只是,不同的人甚至会有不同的理解。

比如这场荣耀背后,人们很快发现郑钦文走上奥运冠军的路上,有她父亲用艰辛换来的千万级投资、有她有别于传统意义上国家队队员的身份、当然也有她忠于自己所获得的回报……

于是关于郑钦文的叙事,多了几种复杂的视角:类似只要有钱,凡人也可以在奥运冲金;以及竞技体育是否可以助力一个家庭实现阶层跃迁。

当然,这是上帝视角的解读。

谁也不知道,10年前,11岁的郑钦文站在电视机前看李娜澳网夺冠的照片如今会广为流传。因为此刻在照片里,多了一个冠军。

那张照片似乎是一个新旧时代的交接的起点。

或许在某个地方,也有个人小朋友在郑钦文夺冠的屏幕面前按下快门,希望成为下一个李娜,或者郑钦文。

钢铁与网球

名震江湖的武当山就在湖北省十堰市,当地的现代工业是东风二汽。

城市被群山包围,平坦的马路在这里很珍贵。人们出门要么步行,要么选择机动车。

当地人跟时代周报记者说,共享单车在十堰出现过,但很快就消失了:大家总顺着坡把车骑到海拔最低的地方,可没人往坡上骑。

郑钦文的童年就是对抗这些坡。她的爸爸郑建坪曾告诉媒体,郑钦文从小就不喜欢坐车,喜欢跑步,以致郑建坪一度以为女儿的专长是奔跑。

所以郑钦文为何会爱上网球?

郑建坪说2008年8月,带6岁的郑钦文去北京,看奥运会比赛,女儿在每个赛场都看得手舞足蹈,唯独看到到网球比赛时,突然安静。

那时候,网球在国内还有强烈的中产印记。在四五线,尤其是十堰这样的小城市,知道网球的人不多,参与的更少。即使在如今,成片对外开放的网球场,整个十堰也不过三四片。

少,就是还有。

回到十堰,郑建坪果断带着郑钦文到十堰体育中心报了网球班。

人的生命充满了奥秘,所有的事物如今都发展得太快了,没人有时间坐在那儿做白日梦。郑建坪是个商人,他当然懂这个道理。

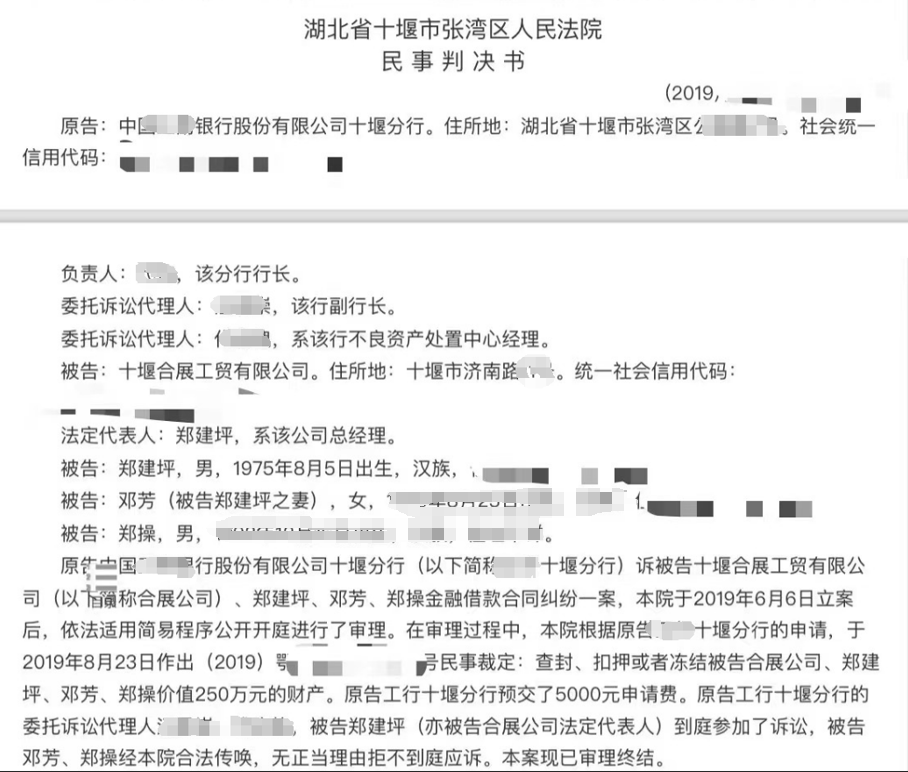

2001年,郑建坪在十堰汽车站附近,成立了一家汽车配件和钢材零售公司,虽然在2007年10月注销。但在2005年,郑建坪在1.4公里外的巷子,成立合展工贸有限公司,也是做钢材贸易。

说起这家公司,即便是如今还在当地做钢材的人,都知道公司挣了大钱。

根据工商信息,这家公司注册资本1000万元,郑建坪是大股东。

他们记得,郑建坪没有厂房,只有一间小办公室,手下只有四五名员工,却可以赚到让老板开上价值四五十万的凯迪拉克。

一个同行告诉时代周报记者,“我们老板一年挣1000多万,但他(郑建坪)挣得更多,生意最好的时候,(听说)流动的资金都差不多一个亿了。”在小城市,同行之间的信息通常都是圈子里茶余饭后的谈资。

另一位同行也向时代周报记者证实,那几年的钢材生意“很好挣”。

千禧年后的那些年是中国大力推进基建和地产开发的时期,对钢材需求明显增大。以2004年1-2月为例,中国固定资产投资同比增长高达53%,拉动一季度GDP增幅升至9.8%。

但这些叙事只是在他们的回忆里。

实际上,他们十几年没见过郑建坪了,大家知道他离开十堰,因为他有一个打网球的女儿。

不过,在钢材圈消失的郑建坪并没有完全离开十堰商业战场。2016年4月,他入股了当地的一家隧道工程有限责任公司,持股29%。

从某种角度来说,郑钦文走上网球之路,天赋是一方面;另一方面则是郑建坪用钢铁为她打造的殷实家底。

但很难说清楚的是,究竟是郑建坪打造出了郑钦文,还是女儿带着一家人,进入了另一个世界。

在十堰体育中心网球班一年左右的时光里,6岁的郑钦文每天下午一放学就跑到球场,从四点练到八点,儿时和她一起训练的小伙伴向时代周报记者说,“每天到家后,她还会自己再练一会。”

没过多久,郑钦文就开始跟着伙伴们外出比赛。在某一次去省城比赛中,时任湖北省体育局崇仁体育培训中心少儿体校的网球教练孙燕燕一眼就看中了她。

孙燕燕向时代周报记者回忆:“打得不好,失误也很多,但别人打得不好的球,她很积极地去追、去救,不像别人打得不好,不去追,也不去救。”

打网球,7分靠脚。“这小孩的脚下好积极。”她能看出,郑钦文对网球有欲望。

那时候,大多都是郑钦文的外婆陪着她去打比赛。有一次孙燕燕恰巧和郑钦文的外婆住在一个房间。孙燕燕明确地和外婆说:很喜欢这个孩子,建议孩子的父亲跟她联系,让孩子跟她在武汉训练。

一扇大门徐徐开启。

女儿,新的事业

武汉是国内拥有百年网球运动传统的少数城市之一。

1933年,汉口主办了男、女网球比赛;1957年,中国网球协会成立,第一任网协主席孙耀华同时也是武汉市副市长。

而在1993到2001年这三届全运会里,湖北网球队在21枚金牌中独得9块。

本地优秀运动员激励了青少年参与网球,她们在退役后通常选择执教。

所以武汉不缺优秀的网球教练。

跟着孙燕燕训练了一段时间之后,郑建坪又试着联系武汉网球界著名的教练余丽桥。

他一直忙于为郑钦文寻找最适合她的教练,而不到8岁的郑钦文,先是由外婆在附近租房照顾,后来郑钦文的妈妈决定辞职,到武汉充当女儿的专职“后勤”。

很快,郑钦文开始斩获奖牌,9岁拿到湖北省U10女单冠军和双打季军,2011年卫冕省青少年网球巡回赛荆门站的女单、女双冠军。

2012年起,郑钦文开始到各地参赛。她那时候或许还不知道,家里的资金开始紧张。

2013年,国内中部地区在房地产总投资19045亿元,增长20.8%。或许是看到房地产势头,郑建坪在那一年借了220万元给十堰的几家房地产开发公司。依据合同,他们在当年年末尽数归还。

但这笔钱郑建坪等了两年。

不得已的郑建坪发起了诉讼,却被告知借款人涉嫌非法吸收公众存款已被拘留。

这笔钱要不回来了。

没有追回来的欠款,像一条长鞭,一点一点地击打着他的生意链条。

比如他还不上给钢材供应公司的20万欠款;比如为了获得周转资金,抵押了十堰的房子——郑钦文长大的那套房子,用来弥补债务。

直到2019年5月9日,他还有240万的贷款仍未还清。

那时还不是“奥运冠军父亲”的郑建坪被银行告上法庭,他被限制高消费,十堰的房子也被查封。

在那段艰难岁月,郑建坪发现传奇教练卡洛斯•罗德里格斯常驻北京,他曾执教李娜和七度夺得大满贯的贾斯汀·海宁。

商人底色的郑建坪算了去北京训练的账:租金、训练费和国内外大小赛事的费用,一年至少需要50万元,这个数字还不包括请罗德里格斯做私教的费用。

为了女儿,这个男人又卖掉了襄阳老家的房子。

不论用什么标准衡量,郑钦文的家人都是了不起的人:看得到她的长处,看得到网球如何影响并改变了郑钦文的日常,最重要的是,他们懂得郑钦文为何忠于自己。

随着郑钦文声名渐起,获得IMG(国际管理集团,类似体育经济人公司)和耐克签约,多少缓解了一家人的经济压力。

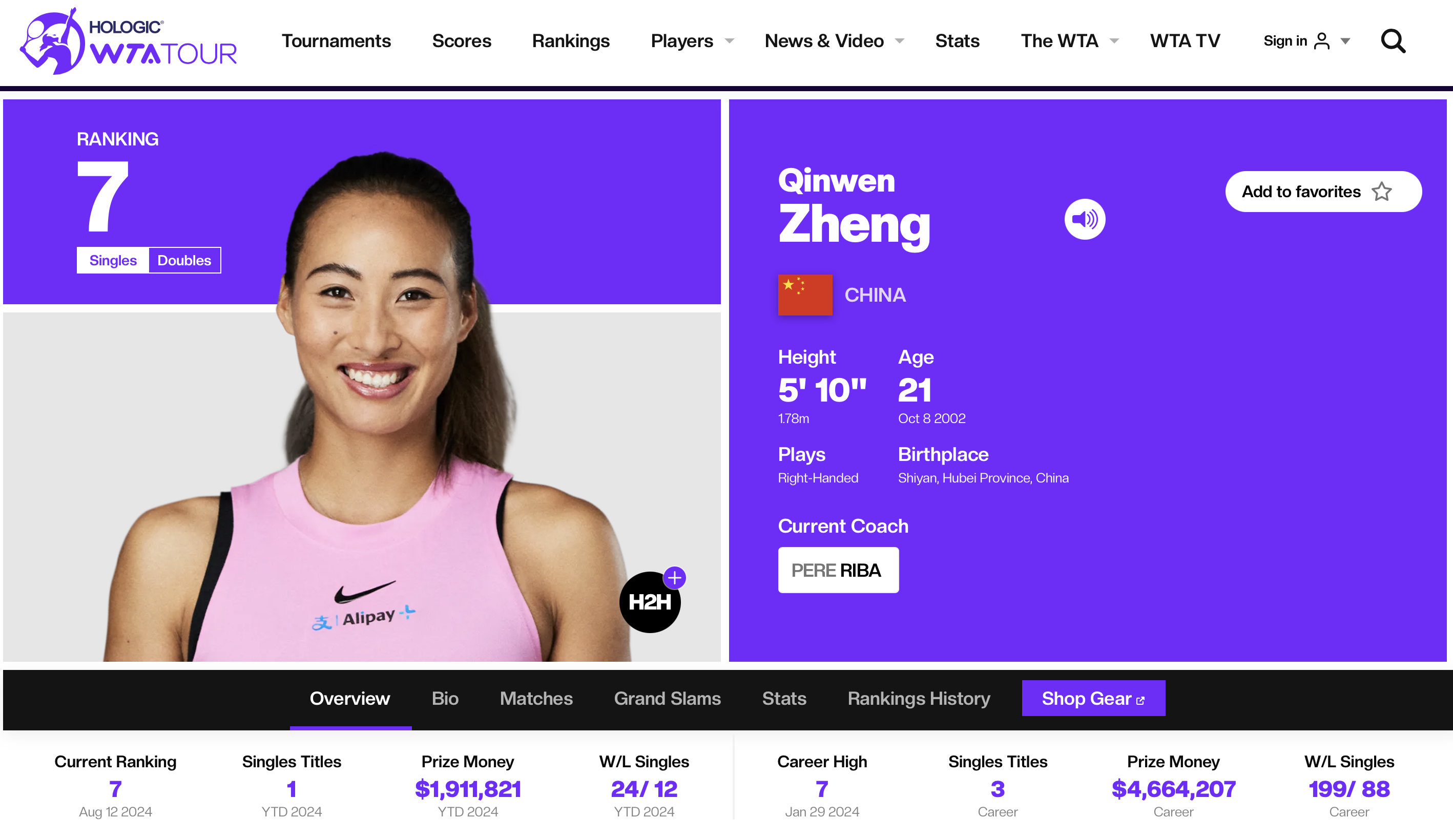

直到2022年,郑钦文拿到了WTA最佳新人,世界排名从500多名晋升到年末时的世界排名25位,被外界将之称为“火箭女孩”。

这似乎是一个矛盾的世界,生意与生活、精神与物质、信仰与背叛、女儿与未来在父亲的决定因素里共存,当这一切相互冲撞的时候,却塑造出一片难懂的区域,郑钦文恰好栖息其中。

转折发生在郑钦文成名之后,2022年7月22日,郑建坪代表女儿与武汉市乒羽网运动管理中心签约。内容是未来四年,武汉市体育局将资助郑钦文,在聘请教练、康复等方面的支出,以保证后者团队正常运转。

郑钦文似乎仍与体制若即若离,但身份始终是武汉市注册运动员。

她并未代表湖北队出战全运会,但在2023年9月出战杭州亚运会的时候,以国家队的身份,拿下了单打金牌。

“复制”还是寻找

开办俱乐部四年,钟怡还没有遇到过坚定走职业道路的学生,“全武汉的(职业苗子),一个巴掌也能数过来”。

作为俱乐部教练,钟怡曾师承余丽桥,算下来是李娜的师妹,也是郑钦文的师姐。

职业生涯的前半段,钟怡和她的师兄师姐一样,遵从教练“三从一大”的训练方式:从难、从严、从实战、大量。

于是钟怡从7岁一直练到23岁,那年她拿下了2014年韩国仁川亚运会的单打季军。

第二年,她手腕软骨受损,退役了。

之后钟怡一直担任教练,从武城院网球学院,再到创办自己的网球俱乐部。

郑钦文夺冠之后,钟怡明显感受到了网球热潮,“咨询量大了一倍还多”。但从钟怡的角度观察,她不认为可以“复制郑钦文”:“每个小朋友的性格不同,家庭状况也不同。不存在一条绝对通向成功的道路。”

除了家庭状况之外,对于老一辈经历过吃苦耐劳的运动员来说,新时代还有更现实的困境——愿意让孩子吃苦的家长越来越少。

“甚至很多家长怕孩子晒黑,网球作为一个户外运动都要求室内开空调”。她觉得,更多家长对于网球未来发展前景的认知也有限,觉得这只是一个运动爱好,只是“玩一下”,且“永远不能和学习冲撞”。

在这样的逻辑里,关于孩子本身是否热爱这个运动,似乎变得不那么重要,反倒成了满足家长情绪价值的出口。

又或者,网球成为一项单纯的投资行为,由家长制定梦想,孩子的想法被摆在一边。“像郑钦文和她爸爸一样,有共同的梦想,一家人一起勇往直前的,太少了。”

在钟怡看来,“快乐网球”和“职业网球”,或许没有兼得的可能。

职业网球是体校-市队-省队-国家队,从集训队打到专业队,这是大致路径,也是举国体制下运动员最常见的培养路径。早期的李娜,包括郑钦文的教练余丽桥、孙燕燕,和更年轻的钟怡,都是通过这种路线“打出来”的。

在普遍的观念里,这是一种残酷、但有效的训练模式。

李娜曾经回忆,“所有队员都是在超强压的训练方式下成长的。”

“其实,就算是走到巅峰的郑钦文,她也不可能每天都是开开心心的。竞技体育就是残酷的,就好像看刚刚结束的奥运会,有热血沸腾,也有遗憾,这也是它的魅力所在。运动员就是要突破自己身体的极限,你很难说每天都是开心的,都是一点点吃苦,不断突破自己熬下来的,所以最后的胜利也就更显珍贵。”钟怡说。

然而,作为一项特殊的运动,网球拥有全世界最完善的职业体系。

参赛球员不需要团队或者机构推荐选派,只要运动员排名和资格符合,就可以去打对应级别的比赛,从而进一步累计积分、获取奖金。因此,顶尖的职业选手,每年有11个月都奔波在四大满贯赛事和各种巡回赛与杯赛赛场中,以争取更多的奖金和更靠前的排名。

在网球职业赛场中,四大满贯是最重要的赛事,也有最多的积分和奖金。

“网球里奥运会没那么重要”的说法也是这种逻辑下产物——奥运会不提供积分与奖金。

以个人为ip的机制显然与省队或者国家队的运作模式有所分歧。

北京奥运会后,2009年,在网羽中心主任孙晋芳的推动下,中国网协正式同意李娜、郑洁、彭帅和晏紫四个女子网球运动员“单飞”。

个人的职业道路,意味着全程的自负盈亏。

除了年少时期学球的高额投入,成年之后,收入更是与成绩完全挂钩:对于成年选手来说,一般公认的说法是,排名在世界前100的职业球员才基本能靠比赛奖金养活自己。

事实上,将举国体制和个人职业道路完全对立起来也是不合理的。

随着国内制度的不断调整,国内的网球体系如今有了“混合制”的发展趋势。

郑钦文、王欣瑜、张之臻这类在体制内留名的选手,可以到国际上参加职业比赛。但他们也需要在全运会、亚运会、奥运会等这类以地区或者国家为团体的比赛上,发挥自己的力量。

今年的夏令营,孙燕燕又看中了一位8岁的女孩,家住在离球场30多公里以外的地方。她跟女孩的爸爸说,如果愿意让孩子在这条路上发展的话,教练团队会将教学重心倾向于她。每天下午训练尽量不缺席,进步会快。

或许在他们看来,与其复制一个郑钦文,不如寻找下一个郑钦文更现实。

印度典籍《梨俱吠陀》有句话大意是说:人只能控制行为,而不能控制行为的结果。

换句话说,在竞技体育里,运动员尽自己全力,但事情最终如何并不在掌握之中。结局好的话,大家跟着一起好;结局差的时候,连被人说起的机会可能都没有。

但这说的不仅仅是竞技体育。

2024年8月,那套已经被郑建坪抵押出去的房子大门紧闭,小区保安说,见过他开着一辆咖啡色的别克商务车进出。

另一位保安向时代周报记者回忆,郑建坪长得胖胖的,鼻子大,很亲切,看起来“像个富豪的样子”。

几天后,这位父亲回到了十堰,直奔武当山,登顶为女儿祈福,希望她早日实现“金满贯”的梦想。

女儿却跟媒体“悄悄”说起爸爸的感性,“比完赛之后,跟我爸爸妈妈通了个电话,我老爸居然哭了,眼睛都肿了,我妈在旁边说,哎呀,你老爸这几天看你打比赛,每看一场哭一次。”